2017年8月10日〜12日、勝浦にて柔道 夏季鍛錬...

大人クラス<女性・初心者・黒帯への道> 2017年8月16日この夏、志道館初の試みとして、柔道の稽古を中心とした合宿を計画しました。 夏合宿を計画中!(過去記事) h...

2017年8月10日〜12日、勝浦にて柔道 夏季鍛錬...

この夏、志道館初の試みとして、柔道の稽古を中心とした合宿を計画しました。 夏合宿を計画中!(過去記事) h...

続きを見る

港南道場の幼年部・少年部の土曜日クラスは、3歳〜小学校2年生までの子供たちが通っており、現在は幼年部の多いクラスです。

子供たちは基礎運動能力の向上を目指して、様々な動きにチャレンジします。

色々なジャンプをしたり、サイドステップ、スキップ、ケンケンや動物の動きを真似したり。

初めての動きや慣れない動きは難しく最初はほとんどの子が「むずかしい」「できない」と言います。でも見よう見まねで続けることで慣れてくると楽しそうにやるようになっていきます。

最近はケンケンも上手になってきたので、少しレベルを上げて「ケンケンでカード探しゲーム」を取り入れています。

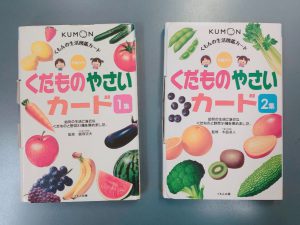

道場の端っこに「くだものやさいカード」を散らします。

子供たちはカードと反対側の端っこからスタート。先生から指示のあったカードをケンケンでとりに行き、カードを取ったらケンケンで戻るというルール。

例えば「みどりのやさい」「きいろかオレンジの果物」という色で見分けるものや、「土にうまってできるもの」「木になっているもの」など、耳で指示を聞いて考えながらケンケン。目で見て頭で考えて判断してカードを1枚取ってまたケンケン。体も頭もフル回転で一生懸命にケンケンをしながらカードを探します。

カードを持って自分の位置に戻ったら、文字が読める子はカードの裏側に書いてあるやさいやくだものの説明を読んでみる。そしてサポートの先生にカードを見せて答え合わせです。

正解するとみんな大喜びで次の指示をワクワクしながら待っています。

最後は「全員で力を合わせてカレーの材料を集めてみよう」とか「サラダの材料を集めてみよう」という指示を出します。するとみんな真剣に「カレーってこれ入ってたよね?」とか「これも入れたら美味しいんじゃない?」などと言いながらカードを集めます。「どんなカレーになるんだろう、、、」と思う具材が集まることもありますが、子供たちは真剣に楽しみながらケンケンもカード探しも頑張ります。

くだものやさいカードを使っていると、曖昧だったレタスとキャベツの違いに気が付いた子。

「そういえばじゃがいも掘りにいった時にじゃがいもが土の中にあった」となんとなく知っていたけど、改めてじゃがいもは土の中で育つ野菜なんだと認識した子。

カレーにはどんな野菜が入っていたかじっくり思い出してみる子。

子供たちの色々な気付きや発見もあり、思考力を育み、ケンケンからも体の使い方、バランス感覚を身につけられ良いトレーニングになっていると感じます。

とは言っても3歳、4歳児はルールを理解する。順番を待つ。指示を待つ。指示を聞いて動く。ということだけでも最初は大変です。そんな時は、まわりのお兄さんやお姉さんの動きをよく見て真似をしながら頑張っています。

最初にやったときは早くカードを取りたくて指示を待てなかった子も、先生の合図が出るまで待てるようになったり、指示を聞き逃さないように耳を傾けられるようになったり、回数を重ねる毎に成長しています。

子供たちにとって「楽しいこと」が学びになりトレーニングにもなるというのは1番良いことだと思います。「ちょっと難しいかな」と思うけど「やってみるとできる」という程よい負荷で前向きに取り組んで力をつけていって欲しいと思っています。

子供たちが夢中になって学びやトレーニングになるメニューを今後も考えていきたいと思います。

野尻 麻実

この夏、志道館初の試みとして、柔道の稽古を中心とした合宿を計画しました。 夏合宿を計画中!(過去記事) h...

この夏、志道館初の試みとして、柔道の稽古を中心とした合宿を計画しました。 夏合宿を計画中!(過去記事) h...

続きを見る

お子様に柔道を!とお考えになり、見学に来られる親御さまによく聞かれるのが 「柔道すると、耳が潰れるんです...

お子様に柔道を!とお考えになり、見学に来られる親御さまによく聞かれるのが 「柔道すると、耳が潰れるんです...

続きを見る

スキャモンの発達曲線とは? 人の体組成の成長パターンを4つの型に分類したのが「スキャモンの発達曲線」です。ご存...

スキャモンの発達曲線とは? 人の体組成の成長パターンを4つの型に分類したのが「スキャモンの発達曲線」です。ご存...

続きを見る