【幼児・小学生×柔道】縦割りクラスがもたら...

館長(コラム・講演・対談) 2021年10月22日文武一道塾志道館では、幼児と小学生が同じ時間帯に合同で稽古をしています。 小学生にとっては、年下の子...

【幼児・小学生×柔道】縦割りクラスがもたら...

文武一道塾志道館では、幼児と小学生が同じ時間帯に合同で稽古をしています。 小学生にとっては、年下の子...

続きを見る

柔道の技を身につけるのは、簡単ではありません。だからこそ、私たち指導者は技術のポイントを絞り、分かりやすくお伝えする必要があります。

例えば、技をかける時に大切な「釣り手、引き手を使った崩し」の練習を例に挙げてみましょう。

子どもや、柔道を始めたばかりの方に、「釣り手を立てる」、「引き手を返す」と言ってもぴんとこないと思います。そこで大切なのが「表現方法」です。

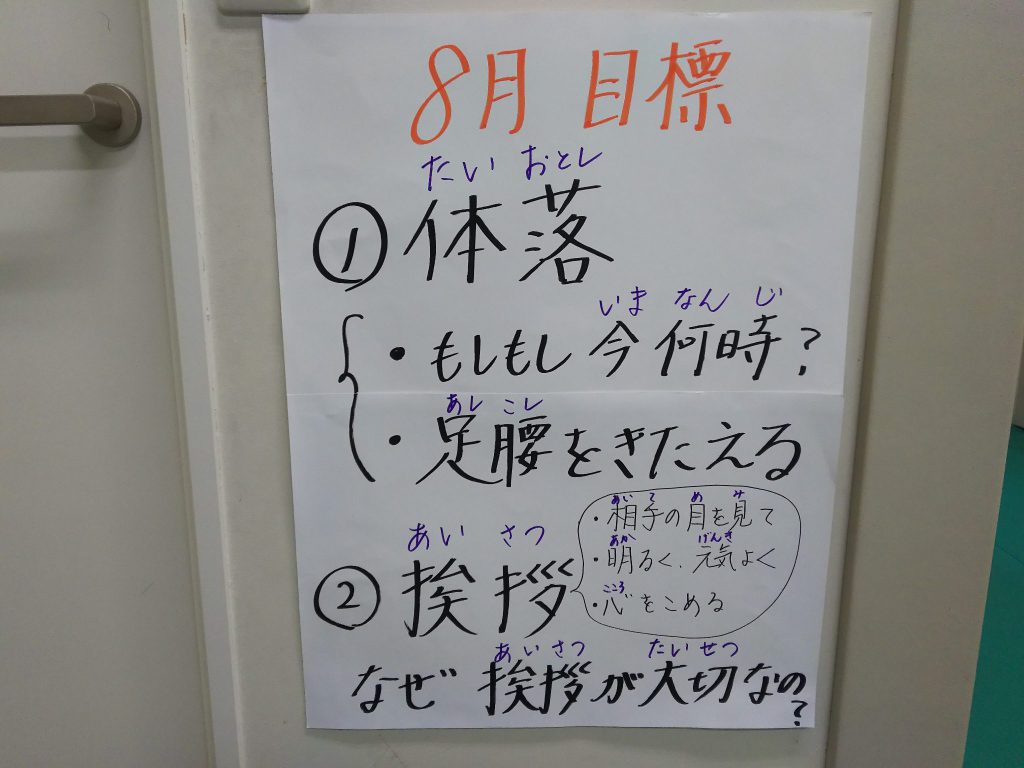

志道館では、「釣り手は電話をとる」、「引き手は腕時計を見る」と言い換えるようにしています。子どもたちとの合言葉は「もしもし、今何時?」です。

実際にその動作を真似するだけで、引き手、釣り手のそれぞれが、相手を崩す形になります。

「一流」と呼ばれる先生方の指導方法を拝見していると、その語彙力、表現力の豊かさに驚かされます。以前、ある名門高校の監督さんがこのようにおっしゃっていました。

指導者は「表現力」が大切。例えば、斜めに入る大外刈(自分より大きい相手や、けんか四つの相手に有効)を教える時、「刈足に力を入れなさい」と言っただけでは選手に伝わらない。「刈足のふくらはぎと太ももの裏をくっつけなさい」と言うと、自然と力が入り、最後まで刈りきれるようになる。

同じ技の説明でも、表現の仕方で選手の理解度は変わる。どのように伝えるかが、指導者として腕の見せ所。

このお話は私にとって、目から鱗でした。その場ですぐにメモをとったのを覚えています。具体的で分かりやすい表現をすることの重要性を教えていただきました。

柔道の技術は、確かにむずかしいです。しかし、子どもや初心者の方でも理解しやすいようにお伝えする方法は、沢山あります。

志道館では、これからも勉強を重ね、塾生様が楽しみながら技を覚えられるようなご指導を心がけてまいります。1人でも多くの方に、柔道のおもしろさをお伝えできれば嬉しいです。

むずかしいことをやさしく、やさしいことをふかく、ふかいことをおもしろく、おもしろいことをまじめに、まじめなことをゆかいに、ゆかいなことをいっそうゆかいに

井上 ひさし(小説家・劇作家・放送作家)

綾川 浩史

文武一道塾志道館では、幼児と小学生が同じ時間帯に合同で稽古をしています。 小学生にとっては、年下の子...

文武一道塾志道館では、幼児と小学生が同じ時間帯に合同で稽古をしています。 小学生にとっては、年下の子...

続きを見る

この写真だけだと 【道場いっぱいに子供たちが広がっている図】 に見えるのですが(^_^;) これは最近、道場で...

この写真だけだと 【道場いっぱいに子供たちが広がっている図】 に見えるのですが(^_^;) これは最近、道場で...

続きを見る

武のみに偏せず、同時に文にも偏せぬ両方面に、同時に関心を有する人であってほしい 嘉納治五郎師範 &...

武のみに偏せず、同時に文にも偏せぬ両方面に、同時に関心を有する人であってほしい 嘉納治五郎師範 &...

続きを見る